[버락킴의 독일 여행기] 6. 압도적인 쾰른 대성당, 533개의 계단을 올랐다.

쾰른(Köln)은 한 번도 가보지 못했던 미지의 땅이었지만, 왠지 모르게 친숙한 장소였다. 이름도 입에 착 달라붙었다. 왜일까. 아무리 생각해도 ‘쾰른 대성당(Kölner Dom)’ 때문인 듯했다. 예전에는 주택복권에 세계의 주요 건축물이나 멸종 위기 동물, 문화재 등의 그림이 그려져 있었는데, ‘쾰른 대성당’도 그 리스트에 포함되어 있었다. 어린 나이에도 그 웅장한 건축물을 보고 탄성을 내질렀다.

'세계에서 세 번째로 높은 고딕 양식 성당', '유네스코 세계유산으로 등재된 독일의 자랑' 어릴 때부터 쾰른 대성당에 대한 설명을 귀에 인이 박히도록 들어왔던 터라 친근감은 더욱 커져만 갔다. 마치 잘 아는 곳인 것만 같았다. 독일 여행을 계획하면서 일정에 쾰른을 추가한 건 오로지 쾰른 대성당 때문이었다. 직접 눈으로 꼭 보고 싶었다. 봐야만 할 것 같았다.

프랑크푸르트 중앙역에서 쾰른 대성당을 가기 위해서는 쾰른 메세역을 거쳐야 한다. 프랑크푸르트 중앙역에서 메세역까지는 (정차하는 역의 수에 따라 소요 시간이 다르지만) 고속전철 ICE로 1시간 정도가 소요되고, 다시 메세역에서 지상철인 S반(S-Bahn)을 타고 중앙역으로 이동해야 한다. 라인강을 건너 한 정거장만 가면 되니 금방 도착한다.

쾰른 중앙역에서 밖으로 나올 때는 마음의 준비를 단단히 해야 한다. (겨울이라 추웠던 까닭도 있지만) 눈앞에, 한눈에 다 들어오지 않는 거대한 크기의 건축물, 쾰른 대성당이 나타나기 때문이다. 지도를 통해 쾰른 대성당의 위치를 파악했고, 2개의 첨탑 높이가 157m라는 사실도 외운 상태였지만, 이 정도로 압도적일거라고 예상하지는 못했다. 확실히 숫자는 체감되지 않는다.

“와..!”, “우와..!” 온갖 감탄사가 터져 나왔다. “하하하하!” 실성에 가깝게 웃기도 했던 것 같다. 어떤 말들을 했는지 기억이 잘 나지 않는다. 유독 겨울 바람이 매서웠는데도, 넋을 놓고 쳐다봤다. ‘이게 쾰른 대성당이구나!‘ 자료로 보던 것과는 차원이 달랐다. 웅장한 쾰른 대성당이 주는 공간감은 사진으로 담을 수 있는 게 아니었다. 쾰른 대성당 앞에서 낱개의 인간이 되었다.

157m 높이의 첨탑 2개는 마치 하늘을 찌를 듯이 우뚝 솟아 있었었는데, 그 기운에 압도당한 느낌이었다. 쾰른 대성당의 저 검은 외벽은 ‘후천적’ 특징이라고 할 수 있는데, 제2차 세계대전 당시 연합군의 폭격으로 인해 그을린 흔적이다. 보수 공사와 함께 외벽 세척 작업이 진행 중이라 후대에는 하얀색의 쾰른 대성당을 볼 수 있을 것이다. 그때 다시 쾰른을 찾고 싶다는 생각을 했다.

무언가에 이끌이듯 쾰른 성당 내부로 향했다. 아마도 이쯤에서 정신을 차리고 겨울의 추위를 느꼈는지도 모르겠다. 서둘러 이동하면서도 성당 외부와 내부를 연결하고 있는 거대한 문에 눈길이 갔다. 조각들의 세밀함에 또 한번 감탄했다. 무엇 하나 대충 만든 것이 없었다. 쾰른 사람들이 자신들의 대성당을 짓는 과정에서 얼마나 많은 정성을 들였는지 알 수 있었다.

유럽의 성당들은 대체로 비슷한 모습을 하고 있지만, 쾰른 성당이 더욱 웅장하게 느껴졌던 까닭은 천장의 높이가 43m나 되기 때문일 것이다. 형형색색 빛나는 스테인드글라스와 다양한 조각들은 쾰른 대성당의 예술성을 잘 보여준다. 지금 보고 있는 광경을 잊고 싶지 않아서 열심히 사진을 찍어봤지만, 오히려 카메라의 초라함과 한계를 여실히 깨달을 뿐이었다.

“대성당은 커다랗기에 혼자 지을 수 없다. 대성당은 함께 지어야 하기에 공적인 건물이다. 사랑을 향한 통로는 함께 지어야 한다. 대성당은 커다랗기에 단기간에 지을 수 없다. 건축가 안토니 가우디가 설계해서 1882년에 짓기 시작한 바르셀로나의 사그라다 파밀리아 성당은 아직도 짓고 있는 중이다. 대개 사람들은 대성당의 완공을 보지 못하고 죽기 마련이기에, 자기 역할을 미를 수 없다. 모두 함께 지어 나갈 대성당을 당장 가슴속에 품어야 한다.”

김영민, <인생의 허무를 어떻게 할 것인가>

쾰른 성당은 고딕 양식이라고 알려져 있지만, 실제로는 르네상스, 바로크, 로코코 시대를 거치면서 다양한 양식이 혼재되어 있다고 한다. 생각해 보면 당연한 일이다. 김영민은 자신의 책 <인생의 허무를 어떻게 할 것인가>에서 대성당은 커다랗기에 혼자 지을 수 없고, 단기간에 지을 수 없다고 쓰고 있다. 쾰른 성당 역시 1248년부터 짓기 시작해 1880년에 비로소 완성되었다.

1164년 로마제국 당시 대주교가 동방박사 3인의 유골함을 밀라노에서 쾰른으로 가져왔는데, 그 가치에 걸맞은 공간을 짓기 시작한 것이 지금의 쾰른 대성당이다. 종교적 공간이 주는 감동이 있다. 종교를 떠나 장엄한 공간이 주는 숙연함 같은 것이다. 쾰른 대성당 내부를 한 바퀴 걸으며, 그 안을 가득 채운 종교적 공기 속에서 많은 생각을 하게 됐다.

‘이런 곳에서 신을 만나고자 했구나. 이런 곳에 신을 담고자 했구나. 신이 인간을 사랑하는 만큼은 아닐지 몰라도, 인간도 신을 제법 사랑했구나.’

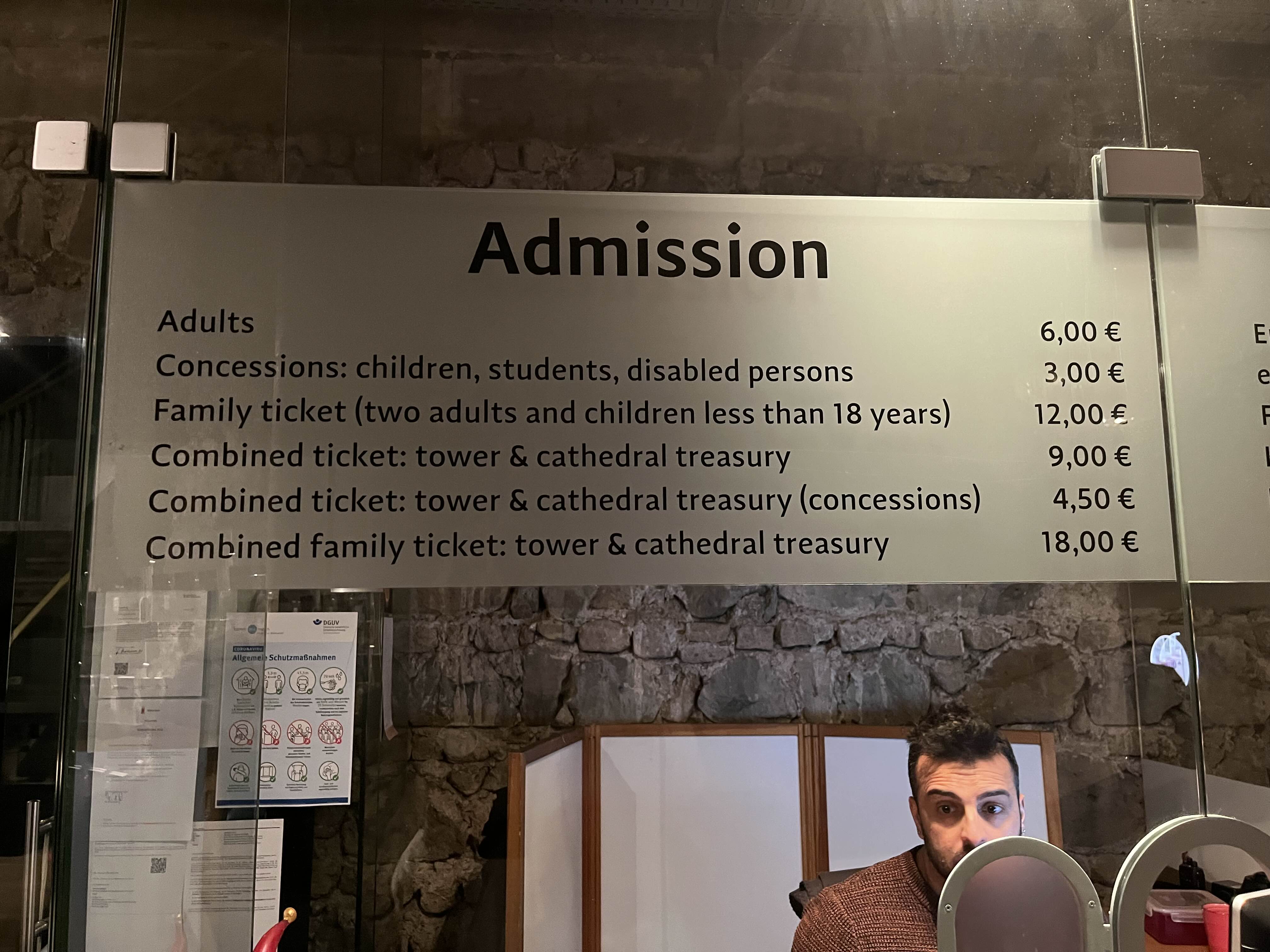

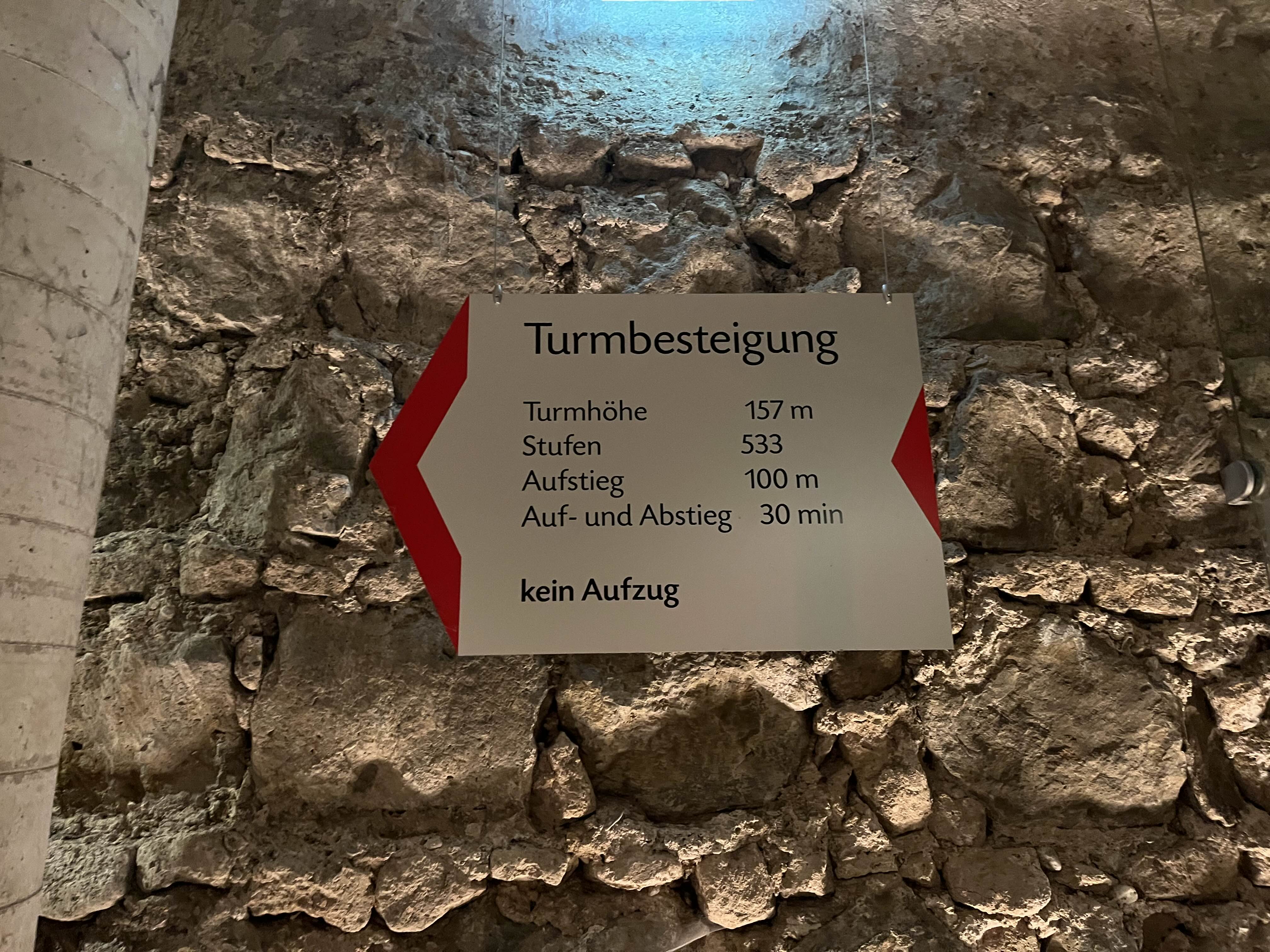

성당 밖으로 나가서 왼쪽으로 돌면 전망대로 오르는 길이 있다. 지하로 내려가서 다시 왼편으로 난 멋스러운 길을 걸어가면 된다. 전망대는 높이가 약 100m 정도인데, 오로지 계단을 통해 올라가야 한다. 계단의 수가 무려 533개이다. 왕복으로 약 30분 정도 소요된다. 완공까지 수백 년이 걸린 쾰른 성당에는 결코 쉬운 길이 없다.

“가야지! 가야지! 올라가서 봐야지!”

스스로를 독려했다. 나선형 계단을 쉼없이 오르다 보면 눈앞이 아찔해지는 순간이 찾아오고, 그 후에는 아득해진다. 그럴 때마다 이미 이 길을 걸었고, 그리하여 전망대까지 이르렀던 사람들을 생각했다. 삶과 마찬가지라는 생각이 들었다. 간혹 내려오는 사람과 좁은 계단에서 마주쳐서 길을 양보하는 상황이 발생하는데, 그때 서로 주고받는 응원이 큰힘이 됐다.

전망대에 다다르면, 눈앞에 쾰른 시내가 시원하게 내려다 보인다. ‘아, 이 풍경이 쾰른이구나.‘ 겨울 바람을 맞으며 눈에 쾰른을 담았다. 그 광경이 너무도 감격적이라서 가쁜 숨조차 잊게 만들었다. 어쩌면 가쁜 숨이 그 광경을 더욱 감격스럽게 만든 것인지도 모르겠다. 그래서인지 사람들의 표정이 모두 밝았다. 기꺼이 서로의 사진을 찍어주는 사람들은 533개의 계단을 이겨낸 동지들인 셈이다.

쾰른 여행의 마지막 계획은 ‘Cologne Triangle’ 전망대에 올라가서 쾰른의 야경을 보는 것이었다. 갑자기 내리기 시작한 비 때문에 제대로 된 야경을 보는 건 어려울 듯했지만, 언제 다시 올지 알 수 없는 쾰른에서의 일정을 계획대로 마무리하고 싶은 마음이 컸다. 쾰른 대성당이 환하게 빛나는 모습을 기대했는데 이게 웬일? 낮에 봤던 것처럼 새까만 쾰른 대성당이라니!

‘조명이 켜질 시간이 안 됐나?’라며 시계를 들여다보다가 문득 ‘유럽 에너지 대란‘이라는 이슈가 떠올랐다. 혹시나 해서 뉴스를 검색해보니 “쾰른의 밤하늘에서 낯익은 광경이 사라졌다. 도시의 성당은 더는 밤에 조명을 켜지 않는다.”는 게 아닌가. 러시아가 벌인 전쟁의 여파가 나의 독일 여행에까지 영향을 미친 셈이다. 평화의 중요성을 다시 한번 되새기며 쾰른을 떠나왔다.